- A+

祖祠历经风雨后,终于重现,呈现出崭新面貌,这不仅是建筑的再生,更是家族精神的延续。

重建缘起

曾面临墙体出现倾斜状况、梁柱发生腐朽困境的百年祖祠,在2021年族老会议里,有七位长辈联合起来提出重建的提议,经过全族所进行的表决,支持修缮的成员超过百分之九十,最终在民俗专家的指导之下确定了“修旧如旧”的方案。

在工程尚未启动之前,我们前往浙江以及福建等地进行走访,目的是考察传统建筑工艺。最终,我们选定了徽派匠人团队,采用特级香樟木当作主梁,每一片瓦当都遵循清代规制严格烧制。正是这种对于细节的不懈坚持,使得祖祠既能够保留历史韵味,又能够符合现代安全标准。

资金筹措

重建工程总共花费一百八十万元,其中族里亲属自愿捐赠的款项占比百分之七十,年纪最大的捐赠者是九旬老人陈阿婆,她把自己一生的积蓄十万元都捐了出来重修祠堂捐款功德范文,她讲这是对十六岁离开家乡去努力奋斗拼搏时守护过自己的祖祠的报答。

从别的地方前往经商的同一家族的人,也借助电子方面的渠道,以积极的态度参与其中,在三日之内,成功筹得了四十五万元的善款,这些突破了地理上存在的阻隔的资助行为,显著地展现出了处于数字时代背景下家族凝聚力所呈现出的全新形态。

工艺传承

木雕师傅们使失传已久的“透雕”技艺得以重现,正门六扇花窗耗费两千工时。非遗传承人李师傅,带着徒弟们,把《朱子家训》全文刻进檐板,每个字都留存清代楷书的那般风骨。

彩绘组通过采用矿物颜料来绘制二十四孝图,从而确保百年不会褪色,特别值得一提的是,所有彩绘都是参照国家图书馆所珍藏的《闽中祠庙图谱》来进行复原的,达成了文化传承的准确性。

当代融合

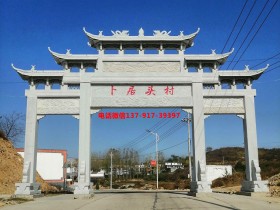

在维持传统格局的基础之上,我们增添了消防喷淋系统,还设置了无障碍通道,这些现代化的设施,既契合消防规范的要求,又便利长者以及残障族人进行祭拜乡村入口大门楼,展现出传统和现代的和谐共处。

电子族谱系统将其引入,使得身处全球各地的族人于任何时候都能够去追溯源头流水情况。借助扫描二维码的方式,年轻的这一代人群可以观看记载祖祠建造整个过程的纪录片,这样一种创新行为把传统文化以及数字原住民之间的距离给拉近了。

感恩致谢

尤其是要对古建筑保护协会的那五位专家表达感激之情,他们持续三个月一直在现场进行指导工作。每当遇到阴雨天气的时候,那些专家总是会在第一时间运用防雨布去对尚未完工的木构件实施保护措施,这样种体现专业的态度实在是让人内心感动不已。

施工之时,周边村民自行组成义工队伍,每天送来能解暑的茶饮,有一位姓于的邻居,连续六十日驾驶着拖拉机运输建材,然而却坚决坚持不收取任何报酬,他讲这是对本地历史建筑所怀有的敬意。

文化传承

新建而成的祖祠,将会定期去举办传统文化方面的讲座,首次讲座已经邀请来了清华大学建筑系的教授,我们有着这样的计划重修祠堂捐款功德范文,在每年的寒暑假期间开设针对青少年的工艺体验课程,使得下一代能够亲手去参与木工、彩绘等非遗实践活动 。

家族档案室存有从明代一直到如今的族谱,还有地契等珍贵文献,这些资料都已经完成了数字化备份,未来我们计划建立线上博物馆,使得散居在全球各地的族人都能够共同分享家族记忆。

这个重新获得生机的祖祠,是不是也勾起了您对于家族文化的思索呢,欢迎在评论区域分享您的家族传承方面的故事,要是感觉此篇文章具备价值,那就请点赞予以支持从而让更多的人能够看到 。