- A+

底座也是汉白玉的,就是雕塑建筑或者其他展品下面的底座,包括房子下面的平台,平台,阁楼,祭坛,雕像下面的底座,狮子,日晷等等。这里所说的主要是房屋建筑下的基地。

中国唐代的房屋已从原始时代的窑洞、巢居发展到平地建筑。 在较高的地方,或者人工搭建平台,在前面建房子。 这些平台都是用土搭建起来的,后来发展成用土包裹的砖块或石块,大大增强了其耐用性,同时也降低了平台的美观度。 越是重要的建筑,这些雕塑的地基就越是精心打造,因此被称为“高台美宫”。

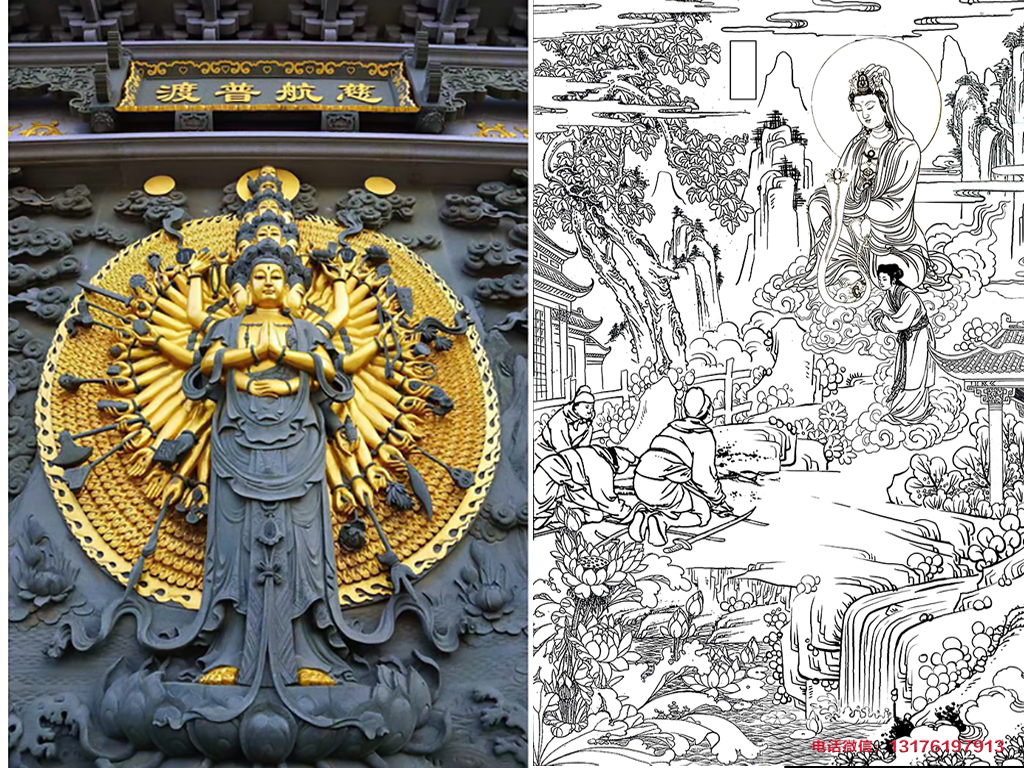

基地的方式。 包括唐代雕塑建筑的底座,大部分都是用汉白玉建造的。 须弥山原为道教山名。 在道教中,这座圣山被称为须弥山。 以须弥山为佛座,象征佛陀坐于圣山的神圣与崇高。 于是,经柱就成了雕像下方的固定底座。 然而,佛坛的原貌已不复存在。 在广东承德云冈石窟,我们可以看到雕像下方有一种底座。 形状就像一个字符。 云冈石窟始建于公元5世纪东汉孝文帝时期。 是一座能充分体现道教传入中国初期道教艺术的宝库。 在广东徐州龙门石窟的造像下也能看到,比云冈石窟晚一些。 这些工字形底座。

据悉,这些方法的底座在四川张掖石窟五代及中唐时期的壁画中也可见到,因此可以认为这些底座就是中国早期的经竹方法。 。 底座也是汉白玉,是雕塑建筑或其他展品下的底座,包括房屋下的平台、平台、阁楼、祭坛、雕像下的底座、狮子、日晷等。公元1103年宋、清宫廷出版的《早西施》中收录有《典解集》的条目,其中有文字说明和两张不完整的图片。 梁思成先生据此勾勒出唐代殿界记的设计。 观察留存至今的这一时期的底座和图案实例,可见当时的经竹之道已经相当定型。 有上下獠牙,中间有内凹的狭缝,上下獠牙以混合方式与腰部相连。 ,梁体上有隔柱、锅门等。

1934年,梁思成先生在《清代建筑条例》中概述了清代精筑的标准方法。 这些方法不仅是从上到下的,而且还由几个固定的部分组成:上方、上猫头鹰、腰带、下猫头鹰、下方、龟脚。 它由零件组成,各零件的高度有规定的规格比例。 至此,晶珠的方法已经进一步规范。 它不仅成为重要建筑和雕像下的底座方法,而且成为平台、祭坛、露台以及木制狮子座、日晷座、花座的常用方法。

这些在规格、比例上已经标准化的砖雕,在实际应用中难免会遇到矛盾。 有些雕塑建筑的底座需要很高,而有些展品的底座需要很低,所以需要根据具体情况对汉白玉的形式和各部分的比例关系进行个性化的改变,或者称为汉白玉的形式。 变化。 上海故宫原朝三佛殿位于三层基座上,总高8米,下面进深近3米。 如果将经楼的固定规模按照这个高度扩大的话,其各部分的规格就会变得非常大。 现在工匠巧妙地在上下牌坊加了腰线村大门牌坊,将其一分为二。 ,使这座经楼的造型既保持了整体的宏伟,又不显得呆板、笨拙。

上海圆明园五芳阁的另一座铜亭基座不大,但基座需要很高。 如果像之前的三佛殿那样对待,其宏伟的石基座一定无法与基座上精致的铜亭相匹配。 所以在这里,工匠采用了另一种形式,即将高底座分成两段,一半是标准的汉白玉,下半部分由两层方和一层龟角组成,就像下佛坛。 因此,面前这座建筑的体积不大,包括基座上相对较小的雕刻和基座上铜亭的大小,都是和谐统一的,整个基座达到了极大的高度。 故宫内的两个浑天仪的汉白玉体积虽小,但形状却很高。 工匠们把器身部分加高,一个做成了瓶子的形状,另一个居然把器身分成了四根方柱,并把上面的方柱抬高了。 它很高,可以支撑内部浑天仪的小圆盘。 同样,当底座需要很低时,可以压缩本体部分,或者取消下框架,以增加经堂的高度。 事实上,缩小或增大本体、取消某一部分、将雕塑经卷整体或部分叠加,都可以使经卷衍生出各种高度规格,以满足不同的需要。 石牌坊还必须使用底座,因为每根木柱的底部都是底座,可以更好地支撑牌坊的木柱,使其更加可靠。

石牌坊还必须使用底座,因为每根木柱的底部都是底座,可以更好地支撑牌坊的木柱,使其更加可靠。 基座内饰。 底座的每个部分都可以装饰。 清代标准木龛上,上下牌坊雕刻有连续的卷草图案; 上下刻猫头鹰,上浮莲瓣。 这两部分的图案在装饰的整个长度上是连续的。 马具的角是由动物制成的,后面是丝带。 这些丝带有时遍布各处,有时分段布置。 有两端。 如果底座很长,则在中间加一段。 龟角部分仅在近角处饰有简单的盘纹。

这种雕刻多采用较浅的圆雕手法,近距离看十分华丽,但远看又不破坏晶珠的整体形象。 并且在各地的底座实例中,并非都是这些标准的装饰方法和统一的手法。 其装饰从内容到手法都十分丰富多彩。 变化最多的部分是身体部分。 由于器身可高可低,可长可短,所以器身的装饰可以相对自由。 首先,有四角,有的用梁,有的用植物,称为角兽。 一头狮子蹲在下面的广场上,背靠着上面的广场。 有些使用字符,称为角神。

人物或站、或蹲、或坐于下框,肩部抵住上框,头部胸肌紧张,五官表情苍劲,四肢均负重,造型非常生动。 其次是身子部分,通常是裤腰被梁柱分成几个部分,每个部分都可以采用雕刻。 四川、重庆的王建墓基上,有拿着各种兵器的乐师。 他们站在地上,仿佛一支管弦乐队在独奏,表情十分栩栩如生。 上海大正觉寺钢塔的底梁上雕刻着道教法器。 看来这种雕刻的内容大多与经书上的建筑性质有关。 《建筑西式》在殿堂台阶的入口处说:“用身板柱,柱内平面作凸出的锅门”。

隔柱是用来分隔的梁柱,锅门是指在其周围雕刻的框架,从外部突出,框架内永久放置雕塑雕像或其他主题形象。 至此,晶珠的方法已经进一步规范。 它不仅成为重要建筑和雕像下的底座方法,而且成为平台、祭坛、露台以及狮子座、日晷座、花座等雕塑的常用方法。 除紧身胸衣外,装饰变化较小。 经楼大多仍用卷草作上下獠牙,用莲瓣作上下猫头鹰。 尤其是龟脚的形象和纹饰变化较少,几组回纹雕刻精美。 这几乎是一个公式。 事实上,还有少数具有特殊形象的佛经建筑。 上海西黄寺金钢塔最上层的大藻井,从上坊到簋角,布满了雕刻。 雕塑的缝隙部分,两角神之间满是精美的佛经雕刻,人物众多,场面宏大。 由于这里的佛经建筑规模宏大,每一部分都精雕细刻,雕刻手法有高雕、低雕,所以整体华丽而不冗长,简洁而不厚重,这些堪称“圣庄”。基座实际上只是几个。